- Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Logistik – CO2-Bullshitbingo: Ein Aufklärungsversuch

Blogpost 3 von 4: Die diversen Blickwinkel auf die CO2-Fußabdrücke Teil 1 (Ebene: Individuum).

In a nutshell: In dem 3. Teil dieser Blogpostserie geht es nun wirklich um … „Aber die Chinesen…“ oder „Deutschland ist nur für 2% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Und wir sollen die Welt retten?“. In den ersten beiden Teilen ging es noch um das Fundament dessen. Treibhausgase, Treibhauseffekt, Globale Erwärmung, Klimawandel. Jetzt gehen wir richtig rein in die Dekontextualisierung und entmystifizieren Schwarz-Weiß-Argumente der mittlerweile wieder erstarkten eindimensionalen Faktenbetrachtung und manchmal auch -verdrehung. Denn (und ich wiederhole das nun, weil es so wichtig ist): Es ist kein Diskurs mehr möglich, wenn wir mehr über die Existenz von Fakten diskutieren als über deren Bedeutung. Menschen hatten schon immer unterschiedliche Ansichten. Heute haben sie unterschiedliche Tatsachen. Aber ohne eine von allen geteilte Realität lassen sich keine zielführenden kollektiven Entscheidungen treffen. Rein also in die unterschiedlichen CO2-Fußabdrücke. Fokussieren werde ich mich dabei in diesem Teil zunächst mal auf das Individuum, bevor wir die Serie abschließen werden mit dem Unternehmen und der Nation respektive dem Staat.

Info: Aufgrund der Komplexität des Themas habe ich mich dazu entschlossen, den Blogpost in vier Teile aufzuteilen:

- 1. Post: Treibhausgase und den Treibhaus-Effekt

- 2. Post: Klimawandel, globale Erwärmung und die CO2-Badewanne

- 3. Post: CO2-Bullshit-Bingo Teil 1 (Ebene: Individuum)

- 4. Post: CO2-Bullshit-Bingo Teil 2 (Ebene: Unternehmen und Nation)

Dieser Text ist ein wenig komisch für mich. Es geht hier um Klimawissenschaft. Insofern basieren alle Fakten und die meisten Beschreibungen auf den Quellen. Ich habe zwar hier und da natürlich etwas hinzugefügt oder textuell geändert, aber im Grunde habe ich nur die Textpassagen zusammengepuzzelt. Wenn du den Text also hammermäßig findest: Kudos an die Quellen.

Die unterschiedlichen Ebenen

Auf jeder Ebene gibt es Argumente und Gründe, die gegen eine Klimapolitik wettern. Anbei ein paar Beispiele, die wir alle kennen:

- Das Individuum: „Es macht keinen Unterschied, wenn ich auf die Kreuzfahrt, den Flug, das tägliche Fleisch auf meinem Teller verzichte. Ich allein kann das Klima nicht retten.“

- Das Unternehmen: „Irgendwie wollen wir nicht, dass der Planet untergeht, aber bitte überlassen Sie es unseren Kunden, sich aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten darum zu kümmern. Und bitte keine Regulierung durch den Staat, sondern Subventionen für neue Technologien!“

- Die Nation: „Es macht keinen Unterschied, ob Deutschland zehn Jahre früher aus der Kohle aussteigt, ob ein Tempolimit eingeführt wird und die Fleischproduktion eingeschränkt wird.“

- Europa: „„Was kann die Europäische Union alleine tun, wenn China, die USA und Russland nicht mitmachen...?“

Die hier angefügten Beispiele scheinen alle für sich „irgendwie“ nachvollziehbar (zumindest im ersten Moment). Und doch sind sie es nicht, weil sie die Korrelationen ausspart und auf ein schwarz-weiß-Denken runter kürzt. Eine kognitive Abkürzung. Dieser Unterkomplexität möchte ich nun mit diesem Blogpost entgegentreten.

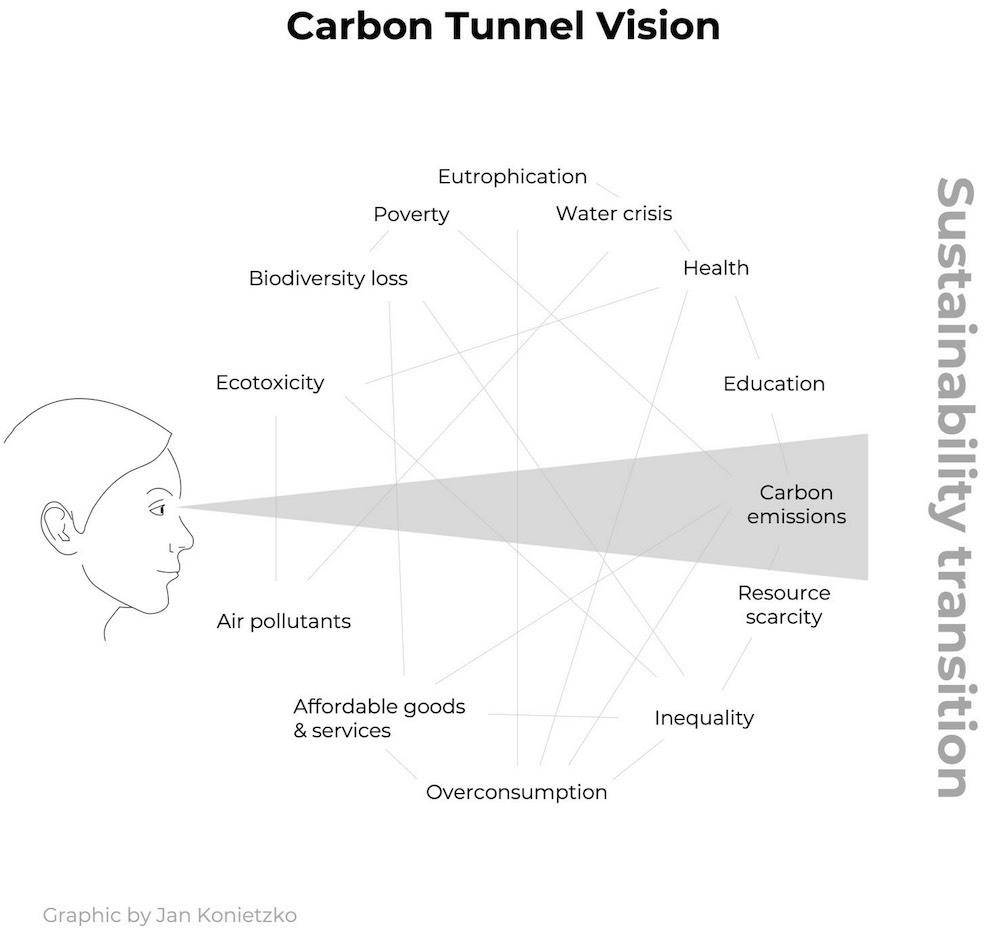

Aber halt. Eins noch: Warum eigentlich „nur“ der Blick auf CO2? Weil: Es ist DAS anthropogene Treibhausgas. Das ist unser Hebel den Klimawandel einzudämmen. Du findest im vorigen Blogpost die Grundlage dazu, warum dieser Beitrag sich weitestgehend und fast ausschließlich um CO2 dreht. Aber Obacht: Vorsicht vor dem CO2-Tunnelblick.

Es ist schon richtig, dass es um den gesamten ökologischen Fußabdruck gehen muss. Also dem Modell, mit dem angezeigt werden kann, wie sehr die Lebensweise eines Menschen in allen Facetten die Umwelt belastet (Essen, Trinken, Wohnen, Mobilität, Abfall, etc.). Und überdies gibt es noch so viele weitere Bereiche der nachhaltigen Transformation (s. Bild oben), so dass ein Tunnelblick diese aussparen könnte.

Nun also auf zum Bullshit-Bingo.

Der CO2-Fußabdruck – Ein PR-Geniestreich

Woher kommt eigentlich der CO2-Fußabdruck? Greenpeace? WWF? Weit gefehlt. Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir gar nicht sooo weit in die Geschichte reisen. Nur in das Jahr 2006.

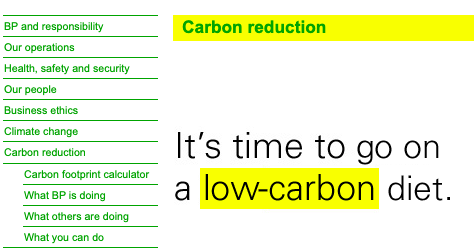

„It’s time to go on a low-carbon diet”. Mit diesem Slogan veröffentliche BP auf ihrer Website in besagtem Jahr seinen eigenen „Carbon footprint calculator“ mit dem man abschätzen konnte, wie unser normales tägliches Leben – zur Arbeit gehen, Lebensmittel kaufen und Reisen – maßgeblich für die Erwärmung der Welt verantwortlich ist. [1]

20 Jahre später ist der CO2-Fußabdruck allgegenwärtig. Die Umweltschutzbehörden verfügen über einen CO2-Rechner. Die New York Times und viele andere Internetpräsenzen haben einen Leitfaden zum Thema „So reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck“.

BP?! Das zweitgrößte nicht-staatliche Ölunternehmen der Welt mit 18.700 Tankstellen weltweit? Wie das? Nun ja, es war eine geniale Marketing-Strategie. Denn BP beauftragte 2 Jahre zuvor im Jahre 2004 die PR-Experten Ogilvy & Mather, um den Standpunkt zu vertreten, dass der Klimawandel nicht die Schuld eines oder mehrerer Ölgiganten sei, sondern die von Einzelpersonen. Von uns. Als Individuen.

Die Strategie bestand darin, so viel Schuld wie möglich auf den Verbraucher zu schieben, wohlwissend, dass der Verbraucher nicht in der Lage ist, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Diese umgedrehte Psychologie stellt grundsätzlich sicher, dass sich eben nichts ändert. Ganz im Sinne von BP. Es war (und ist es immer noch) wirksame und äußerst effektive Propaganda. [1] Die oben dargestellte Website und der Calculator waren Teil dieser BP-Werbekampagne mit dem Namen „Beyond Petroleum“.

Auch wenn er – oberflächlich betrachtet – harmlos ist, soll der CO2-Fußabdruck unser Denken über eine der größten Umweltbedrohungen unserer Zeit manipulieren: Wir sind das Problem. Das perfide daran ist, dass das auch nicht von der Hand zu weisen ist. Aber solange fossile Brennstoffe die Grundlage des Energiesystems bilden, kann es nie einen nachhaltigen CO2-Fußabdruck geben.

Wir sollten aber nicht den Fehler machen und die Geschichte des Fußabdrucks zum Anlass nehmen diesen und den Lobbygedanken dahinter zu verteufeln. Vielmehr sollten wir den Fußabdruck dafür verwenden besonders klimaschädliche Verhaltensweisen zu identifizieren, transparent zu machen und letztlich uns in den Debatten die Frage(n) stellen, ob der damit einhergehende Klimaschaden akzeptabel ist. [11] 1989 hat genau das bei der Debatte um das FCKW bei der politischen Entscheidungsfindung als Basis gedient.

Das Individuum – Wie viel Einfluss haben wir denn nun wirklich als Einzelperson?

Das ist eine superkomplexe und nicht in Gänze zu beantwortende Frage. Das geht einher mit der Schuldfrage? Sind die Verbraucher schuld an der Misere? Ist es unser Konsum? Müssen wir als Konsumenten ökologisch verantwortungsvoller (ein-) kaufen? Qualitativ und quantitativ? Sind die Regierungen schuld und/oder die Unternehmen, weil sie es versäumt haben nachhaltigere Produkte auf den Markt zu bringen?

In Wirklichkeit stimmt alles, denn alles korreliert miteinander. Um die Gesellschaft in Richtung (mehr) Nachhaltigkeit zu transformieren müssen sozusagen alle an einem Strang ziehen. Aber um zu wissen, wer wo handeln kann und wie man die Prioritäten im Sinne der Einflussnahme verwaltet, ist es wichtig, die Größenordnungen gut zu verstehen.

Achtung: Dem Konsum als solches werde ich mich in einem Sonderblogpost widmen.

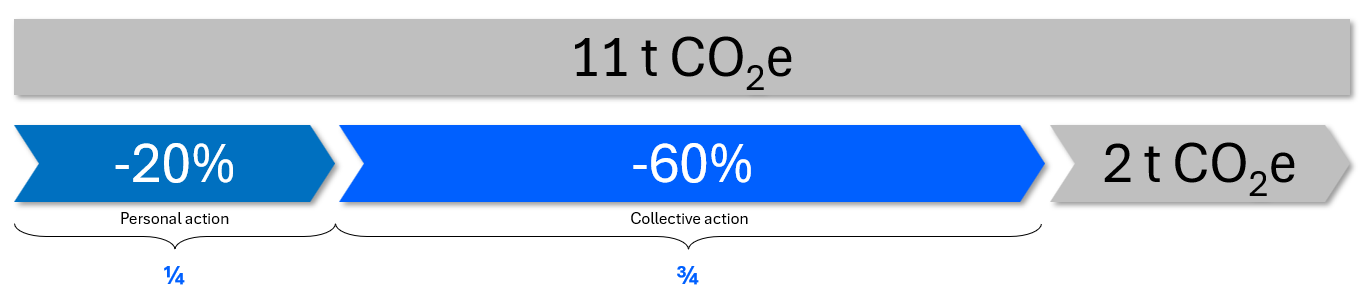

Carbone 4, eine französische Nachhaltigkeitsberatung, hat im Jahre 2019 eine Studie veröffentlicht, wo sie dieser Frage nachgegangen ist. Lt. der Studie emittiert der durchschnittliche Deutsche3 11 Tonnen CO2e pro Jahr. Damit das Pariser Abkommen eingehalten werden kann, muss der Fußabdruck um 80% auf 2 Tonnen CO2e im Durchschnitt reduziert werden. [2] Das an sich ist eine gewaltige Aufgabe.

Was können wir als Individuen tun? [2]

- 25% CO2-Emissionsreduktion durch signifikante Änderungen im individuellen Verhalten

- Vegetarier werden, Fahrrad fahren, Flugverzicht usw.

- 20% CO2-Emissionsreduktion durch Maßnahmen, die Investitionen erfordern

- thermische Sanierung, Austausch von Heizkesseln und Ersatz eines Benzin- oder Dieselautos durch ein Elektrofahrzeug, usw.

Theoretisch wäre es also möglich, durch individuelles Engagement den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck um etwa 45% zu reduzieren. Das ist aber nur möglich, wenn wir als Individuen extrem ambitioniert sind und vor allem auch die finanziellen Möglichkeiten haben zu investieren. Ein realistischerer und moderater Ansatz wäre mit Sicherheit eine 20%ige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. [2]

Übrigens: Über ihre potenzielle Rolle hinaus haben „kleine tägliche Handlungen“ wie Recycling oder das Ausschalten des Lichts (etc.) keinen wesentlichen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck einer Person.

Was können Unternehmen und Politik tun? [2]

- 60% CO2-Emissionsreduktion durch

- Dekarbonisierung der Industrie,

- Dekarbonisierung Agrarsystems,

- Dekarbonisierung des Güterverkehrs (Hallo, Logistik!!!),

- Dekarbonisierung öffentlicher Dienstleistungen und

- Dekarbonisierung des Energiesektors (Heizung, Gas, Strom).

60% der notwendigen Reduzierung werden nur durch politische und kollektive Initiativen möglich sein. Um unseren persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, müssen sich auch Unternehmen und der Staat drastisch verändern, denn die Reduktion unseres individuellen CO2-Fußabdrucks wird durch das soziale, technische und politische Umfeld, in dem wir leben, stark eingeschränkt.

Zwei wichtige Sachen dazu. Erstens ist das eine theoretische Berechnung und soll lediglich unterstreichen, dass eine ausschließlich auf das Individuum gerichtete Betrachtung des CO2-Fußabdrucks viel zu kurz greift. Zweitens soll diese Erkenntnis absolut nicht als Ausrede oder Freifahrtschein gelten, dass eine Transformation prioritär auf Unternehmens- und Politikseite zu suchen ist. Kurzer Hinweis dazu: Wir alle sind auch Bestandteil einer Gesellschaft und eines Staates und zudem bei einem Unternehmen angestellt. Unsere Einflussnahme als Individuum endet nicht beim Betreten des Büros oder durch die Stimmabgabe bei einer demokratischen Wahl.

Das Individuum – Fußabdrücke und Vermögensverteilung

Kommen wir also zu einem Elenfanten im Raum. Wenn wir uns die CO2-Fußabdrücke aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen wollen, dann müssen wir auch über Konsum sprechen. Über Konsum im Allgemeinen werde ich aber noch mal gesondert sprechen (s. Hinweis oben). Nur so viel an dieser Stelle: Geld bedeutet Konsum. Es ist zwar eine einfache Tatsache, aber eine schwierige Diskussion darüber, denn reflexartig wird direkt der Zeigefinger erhoben und Neid impliziert. Aber: Je mehr Geld man hat, desto größer ist der ökologische Fußabdruck. Punkt! Die Umwandlung von Geld in Kohlendioxid ist sehr auffällig und ein hoher Status an sich ist mit der Emission von mehr Kohlenstoff verbunden. Simple as that.

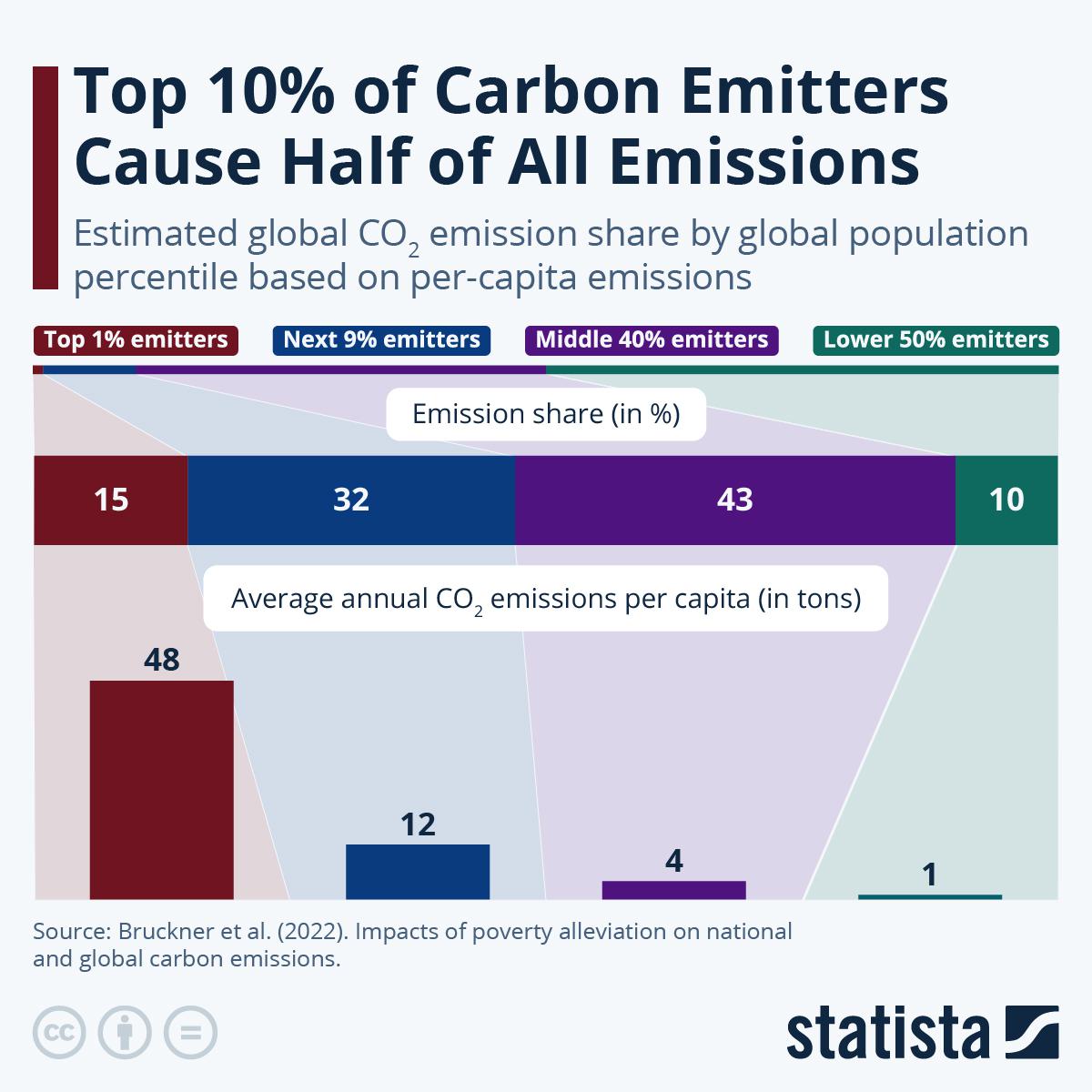

Die reichsten 10% der Menschen (=ca. 63 Millionen) besitzen 76% des gesamten Finanzvermögens und sind für geschätzte 48% der Emissionen auf dem Planeten verantwortlich, während die Hälfte der Menschheit (=ca. 4 Milliarden) weniger als 2% des Weltvermögens besitzt und nur 10% der Gesamtemissionen verursacht. [4] Und die Lage verschärft sich noch, je höher wir auf der Einkommensleiter steigen. Denn die reichsten 1% (19 Billionen US-Dollar pro Jahr: das ist fast ¼ des globalen BIP) sind für 15% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. [5] Es gibt 2.755 Milliardäre auf der Welt. Diese wenigen Menschen stoßen so viel CO2 aus wie 2.755.000.000 Menschen. Das ist mehr als ein Drittel der gesamten Menschheit. [5]

OK, das klingt hart nach „Holt die Mistgabeln raus“. Aber gemach. Kurze Einordnung: Wahrscheinlich qualifizierst du dich durch das Lesen dieses Textes als Zugehöriger der reichsten 10% der Welt. Warum? Einerseits aufgrund der Tatsache, dass der Text in Deutsch ist (ich gehe einfach davon aus, dass du in Deutschland lebst; und Deutschland ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt) und andererseits, weil du einen solch nischigen Text hier liest (Yes, Stereotypen), qualifizieren dich zumindest als Kandidat für die oberen 10%. Aber schaue selbst nach: [7]

Übrigens: Daten zeigen, dass der Unterschied zwischen den CO2-Emissionen der Reichen und der Armen innerhalb eines Landes inzwischen größer ist als die Unterschiede bei den Emissionen zwischen den Ländern.

Das führt uns direkt zur Tragik in der Klimapolitik: Diejenigen, die den kleineren ökologischen Fußabdruck hinterlassen, würden den wahrscheinlich gerne vergrößern, aber ihnen fehlen die Mittel. Und die Klimabewussten sind die deutlich stärkeren CO2-Erzeuger, auch dann, wenn sie verzichten, also deutlich weniger konsumieren, als sie könnten. [8]

Übrigens: Die persönlichen Emissionen der obersten 0,001 % – derjenigen mit einem Vermögen von mindestens 129,2 Millionen US-Dollar – sind so groß, dass die individuellen Konsumentscheidungen dieser Menschen die gleichen Auswirkungen haben können wie landesweite politische Interventionen. [9]

Fazit

Ich lese den Text Korrektur und in meinem Kopf höre ich all die Stimmen, die vor allem aufgrund der Darstellung der extrem ungleichen Verteilung der CO2-Emissionen, und damit einhergehend die Korrelation zum Wohlstand, die Intention dieses Textes als politisch links, gar kommunistisch oder nur neidisch brandmarken. Eigentlich will ich nicht mit dem Text die sturmumtoste Arena voller Tretminen betreten. Und ich frage mich, ob ich mir das nur einbilde. Bin ich paranoid?

Das Problem: Die Klimakrise ist erzählerisch denkbar schwierig. Sie ist durch den anthropogenen Treibhauseffekt menschengemacht. Also kollektiv, und nicht die Schuld eines Bösewichts oder einer kriminellen Vereinigung, der wir die Schuld zuweisen könnten, sondern vielmehr begründet in einer destruktiven Hegemonie des Menschen über die Natur. [10] Die klassische Heldengeschichte braucht aber einen Antagonisten. Ein Schwarz-Weiß. Ein Gut gegen Böse. Das haben wir in der Klimakrise nicht. Und doch suchen wir diesen Antagonisten, werden ihn aber nie finden.

Die oben dargestellten Statistiken und unterschiedlichen Perspektiven suggerieren einen moralisierenden Aspekt. Denn mit der Auflistung von statistischen Fakten aus dem wissenschaftlichen Konsens triggert eine unausgesprochene Anklage mit. Zumindest gefühlt. Und das moralische Totschlagargument gegen eine solche Auflistung, besonders in Richtung des Boten – sei es nun Wissenschaftler:in, Jorunalist:in, Politiker:in oder Aktivist:in – ist die Zurschaustellung seines/ihres individuellen Fußabdrucks.

Und natürlich wurde und wird heute immer noch genau dieses Spannungsfeld ausgenutzt. So wichtig der Fußabdruck ist, so gefährlich wird er, wenn wir ihn schwarz-weiß einordnen, auch wenn die prozentuale Verteilung von Verantwortung nicht gleichmäßig ausschaut.

Wir sollten aus den unterschiedlichen Perspektiven auf den Fußabdruck vielmehr Prioritäten ablesen, als Schuldfragen zu klären. Was wir brauchen, ist weniger „Ich“ und weniger „Die“, und viel mehr „Wir“. Die Geschichte lehrt uns doch, dass die Menschen viel mehr können als individuellen Eigennutz.

Hast du einen Fehler entdeckt? Dann schreibe mir gerne! Ich bin jederzeit dazu bereit einen Fehler zu korrigieren und darauf hinzuweisen, dass ich etwas korrigiert habe. Ich bin kein ausgebildeter Journalist. Meine Recherchen können nicht so professionell sein wie bei einem Artikel. Neben dem Schreiben eines Blogposts, arbeite ich 40 Stunden regulär bei meinem Arbeitgeber. Ich bitte dies zu berücksichtigen.

1 Im weiteren Verlauf des Textes setze ich CO2-Fußadruck gleich mit ökologischem Fußabdruck.

2 Genau genommen benutze der Ökologe William Rees den Begriff des „ökologischen Fußabdrucks“ bereits im Jahr 1992. BP hat den Fußabdruck 2006 zu seiner immer noch anhaltenden Prominenz verholfen.

3 Carbone 4 nutzt die Daten eines durchschnittlichen Franzosen. Der CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Deutschen ist ziemlich identisch mit diesem Wert, weswegen ich mich dazu entschlossen habe von einem „durchschnittlichen Deutschen“ zu sprechen. (Quelle: Umweltbundesamt [3])

Quellen

- [1] mashable.com (2021)

- [2] Carbone 4 (2019)

- [3] Umweltbundesamt (2023)

- [4] braveneweurope.com (2023)

- [5] Wir können auch anders (2023)

- [6] Statista (2022)

- [7] How rich am I?

- [8] Aladin El-Mafaalani “Mythos Bildung“ (2020)

- [9] Noema Magazine (2022)

- [10] Samira El Ouassil & Friedemann Karig “Erzählende Affen” (2023)

- [11] Jan Hegenberg „Klima Bullshit Bingo“ (2024)

Auf der Suche nach einer passenden Lösung für deine Logistik? Hier geht's zur Vergleichsplattform, die dir die Suche erleichtert.