- Nachhaltigkeit

- Wissen

Teil 1 von 2: Nachhaltigkeit und Logistik – LCA + Eco-Design = Innovation

Blogpost 1 von 2: LCA, PCR und EPD. PCF, ISO und GWP. LiDS, CCF und DPP. Circular und Ecodesign ojemine!

In a nutshell: OK. Ich gebe zu: Arg konstruierter Aufhänger im Sub-Titel. Aber hey: Jetzt habt ihr einen Ohrwurm. Dankt mir später. In der zweiteiligen Blogpost-Serie wird es um meine Lieblingsformel gehen. Ein wenig erweitert lautet sie nämlich: LCA + Eco-Design / Circular Design / Modular Design = Innovation. „Puh“ und „Whut?“ höre ich euch seufzen. Was soll denn das für eine Formel sein? Ruhig Blut. Das klingt trockener als es ist. Vor allem, wenn man sich immer vergegenwärtigt, dass sich dahinter knallharte ökonomische Dinge verbergen. Es geht um Effizienzen und Kosteneinsparungen, den heiligen Gral jedes CFO-Circles. Cash Rules Everything Around Me! C.R.E.A.M., get the money! Dollar, dollar bill y'all.

Aber: „Warum gibt es eigentlich diesen Text? Und warum soll ich das überhaupt durchlesen?“ – Berechtigte Fragen. Das Thema klingt nischig, sperrig und vor allem unpopulär. „Ein Kunde möchte ein PCF von uns. U.a. für sein Reporting. Wie komme ich an diese Werte dran? Oh: LCA. Dann lass uns das mal machen.“ Kommt euch das auch bekannt vor? Aus meiner Sicht, vor allem in der Logistik, stoppen so ziemlich alle Firmen genau hier: nämlich kurz nach der Ermittlung des PCFs respektive nach der Erstellung des EPDs durch das LCA (wenn dir der Kopf schwirrt und du nicht weißt, was das ist: keine Sorge, dass erfährst du in diesem Text). Ziel: Kundenanforderung befrieden.

Das Verrückte aber ist, dass das eigentlich nur die Hälfte des Weges ist. Wenn wir die Ergebnisse aus einem LCA in Form des PCFs nur den Kunden zur Verfügung stellen, dann lassen wir verdammt viel Potenzial liegen. Denn auf der zweiten Hälfte des Weges geht es um nackte Ökonomie: Effizienzen und Kosteneinsparungen. Normalerweise sollten genau jetzt ein paar finanz-affine Controller und CFOs auf den Boden knien, und zu sphärischer Musik irgendwelche lateinischen Verse brabbeln: „KOSTENSENKUNG!“. Halleluja. [in Anlehnung an 6]

Disclaimer und Tipp: Aufgrund der Komplexität des Themas habe ich mich dazu entschlossen, den Blogpost in zwei Teile aufzuteilen:

- Grundlagen: Erklärungen und Definitionen

- Formel: LCA + Eco-Design / Circular Design / Modular Design = Innovation

Im diesem ersten Teil werde ich also die Bestandteile der Formel von vorne bis hinten einmal durchdefinieren und die unterschiedlichen Begrifflichkeiten im Kontext von LCA erläutern. Es folgen also viele Absätze und Wörter, die LCA, EPD, PCR, PCF, etc. erklären. Wer also bereits vorgebildet ist, klickt auf den zweiten Teil der Blogpostserie.

Los geht’s also…

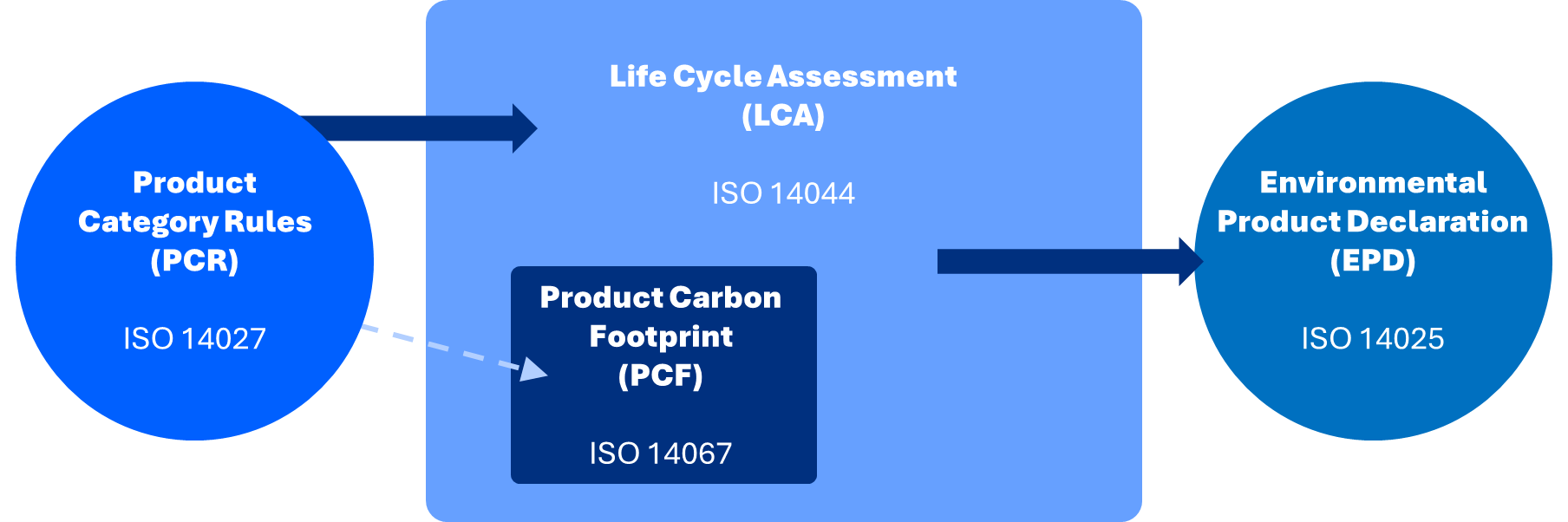

Aber wo und wie fangen wir an? *wie Wickie die Nase reibend* Ich hab’s. Am besten immer mit einem Schaubild:

Ok, da haben wir schonmal eine grobe Einordnung der Begrifflichkeiten samt der dazugehörigen ISO-Standards. Gehen wir in folgender Vorgehensweise von der Mitte aus vor:

- LCA (Life-Cycle Assessment)

- EPD (Environmental Product Declaration)

- PCR (Product Category Rule)

- CCF (Corporate Carbon Footprint) und PCF (Product Carbon Footprint)

Wat es dat dann överhaupt? En LCA?

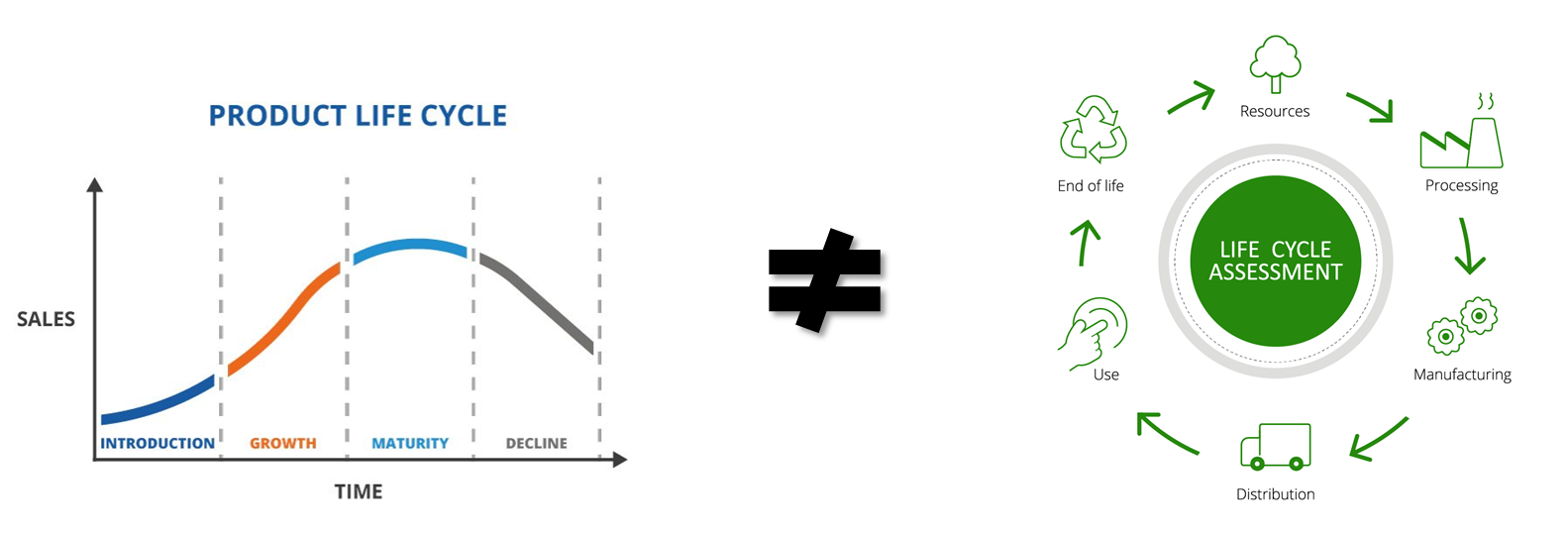

Zunächst mal ist es wichtig, den Produktlebenszyklus (Product Life Cycle) vom Life-Cycle Assessment (zu Deutsch: Ökobilanz) zu trennen. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge.

Der Produktlebenszyklus beschreibt die Wachstums- und Niedergangsphasen, die ein Produkt zwischen seiner Einführung beim Verbraucher und seiner Einstellung durchläuft. Das LCA ist sowohl ein Rahmen als auch eine Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Systems respektive eines Produkts, eines Prozesses oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus.

Im Gegensatz zum CO2-Fußabdruck, der nur den Klimawandel betrachtet, ist das LCA eine multikriterielle Bewertung, die viele Umweltauswirkungen wie Wasserfußabdruck, (Öko-)Toxizität, Versauerung, Energiekonsum, Treibhausgasemissionen und (dementsprechend natürlich auch) CO2-Fußabdruck des Produkts (den sognannten PCF; dazu später mehr,) usw. quantifiziert.

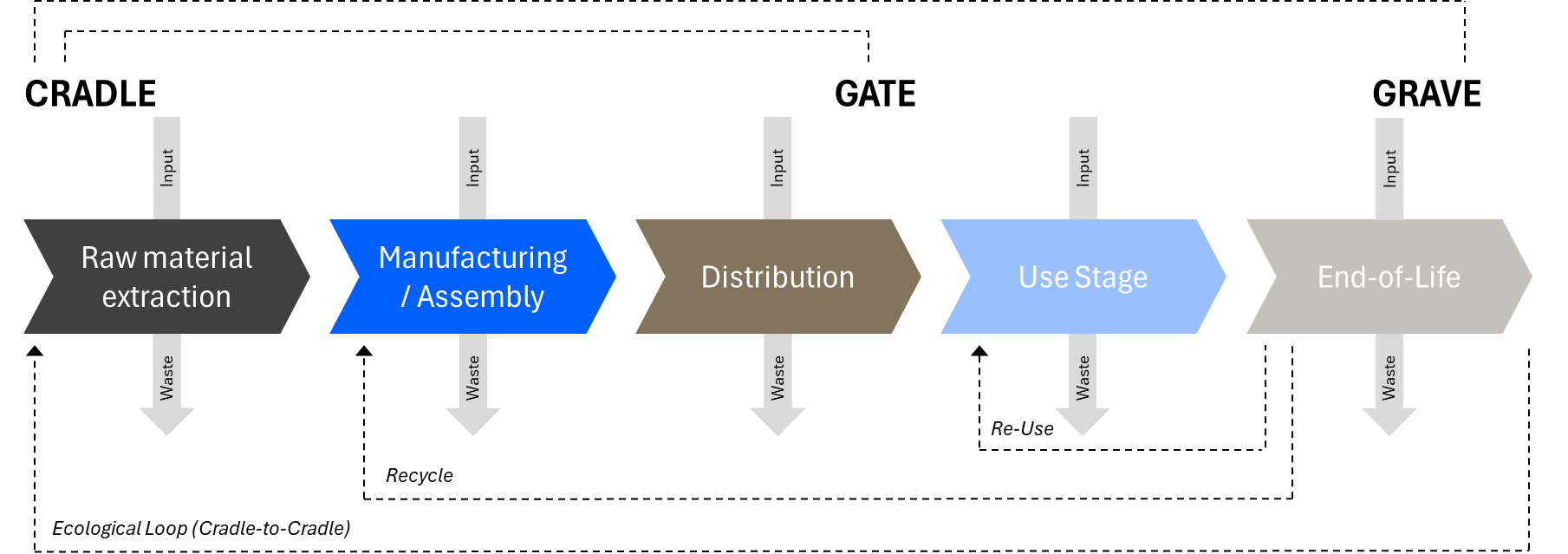

Dieser Lebenszyklus umfasst typischerweise mehrere Phasen, darunter die Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Nutzung, Wartung, Recycling und Entsorgung, wo alle relevanten Stoff- und Energieflüsse betrachtet werden. Und diese Phasen wiederum lassen sich in unterschiedliche LCA-Konzepte einordnen:

- Cradle-to-Gate (Wiege bis zum Werkstor)

- Cradle-to-Grave (Wiege bis zur Bahre)

- Cradle-to-Cradle (Wiege bis zur Wiege)

LCA: Cradle-to-Gate

Diese Bewertung konzentriert sich ausschließlich auf die Phasen von der Rohstoffgewinnung bis zur Fertigstellung und Auslieferung des Produkts - also wenn das Produkt das Werk verlässt (=Gate). Die Produktnutzung und -entsorgung werden nicht berücksichtigt. Daher ist diese Methode besonders für Hersteller nützlich, die ihre Produktionsprozesse optimieren und die Nachhaltigkeit ihrer Produktion verbessern möchten. [4]

- Nutzen: Wird oft für EPDs (s.u.) genutzt, weil Hersteller meist nur bis zu ihrem Werk Einfluss haben.

- Beispiel: LCA für ein Roboter - es wird nur betrachtet, was bis zur Auslieferung des Roboters anfällt.

LCA: Cradle-to-Grave

Dies ist die gängigste Form des LCAs. Dabei werden die Umweltauswirkungen von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktentsorgung (=Grave) bewertet. Somit erweitert Cradle-to-Grave die Bilanzierung des Cradle-to-Gate-Ansatzes um den Faktor „Use Stage“ (Nutzung) und End-of-Life. Dieser Ansatz deckt also die gesamten Umweltkosten auf, berücksichtigt jedoch möglicherweise nicht ausreichend die Vorteile des Recyclings oder der Wiederverwendung von Materialien. Das wiederum macht der Cradle-to-Cradle-Ansatz (s.u.). [4]

- Nutzen: Vollständige Form, gibt ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

- Beispiel: LCA für ein Roboter: es werden die Herstellung, der Transport, die Nutzung, und das Recycling oder die Entsorgung.

LCA: Cradle-to-Cradle (C2C)

Cradle-to-Cradle geht einen Schritt weiter und verfolgt einen Kreislaufansatz im Sinne der Circular Economy. Der C2C-Ansatz sieht einen Produktlebenszyklus vor, bei dem Abfall durch Design vermieden und Produkte entweder wiederverwendet oder unbegrenzt recycelt werden, statt mit der Entsorgung zu enden. Cradle-to-Cradle ist somit der Goldstandard. [4]

- Nutzen: Stark in der Nachhaltigkeitsdiskussion, da es auf geschlossene Materialkreisläufe abzielt.

- Beispiel: LCA für ein Roboter - der am Ende vollständig recycelt und wieder zu neuem Roboter verarbeitet werden kann.

Die ISO-Normen, die das LCA regeln, sind vor allem ISO 14040 und ISO 14044. ISO 1404 beschreibt Grundprinzipien, Ziele und den Rahmen für eine LCA (Was ist LCA). Und ISO 14044 ergänzt ISO 14040 mit konkreten Anforderungen und Leitlinien für die Durchführung einer LCA (Wie macht man ein LCA).

OK, machen wir weiter mit einer EPD…

EPD? Hät ich noch nie jehört.

„Was mache ich eigentlich mit all den Daten, die ich durch das LCA bekommen habe?“, sollte die nun gestellte Frage lauten. Neben der Antwort, die sozusagen das Epizentrum dieses Textes ist, und worauf ich im zweiten Teil dann expliziter eingehen werde, kann man eines mit den ermittelten Daten machen: Veröffentlichen und teilen (freiwillig oder in vielen Fällen „höflichst“ gebeten durch einen Kunden). Und damit da kein Schmu gemacht werden kann, gibt es sowas wie einen zertifizierten Standard. Und damit man die Ergebnisse auch vergleichen kann. ZACK: EPD!

Eine EPD (Environmental Product Declaration) ist nämlich ein standardisiertes Umwelt-Produktdeklarationsdokument, das die Ergebnisse eines LCAs für ein Produkt oder eine Dienstleistung zusammenfasst und somit quantifizierte Umweltinformationen liefert. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen für Produkte - zum Beispiel die CE-Kennzeichnung - existieren verschiedene freiwillige Umweltkennzeichen. Es gibt drei Kategorien, wobei eine EPD dem Typ III-Umweltkennzeichen zugeordnet wird.

In einer EPD werden die wissenschaftlich ermittelten Werte aus dem LCA eines Produktes nach einem einheitlichen Schema zusammengefasst und dokumentiert. Sachlich, neutral, wissenschaftlich fundiert und vor allem ohne Bewertung. Genau darin besteht der Unterschied zu Typ I- und Typ II-Umweltkennzeichen. Die EPD ist kein Zertifikat. Es werden also keine Anforderungen an die Produktqualität gestellt, sondern an die Qualität und das Format der Daten. [5]

EPDs basieren auf der Norm ISO 14025. Vor Veröffentlichung der EPD wird sie von unabhängigen Dritten auf Vollständigkeit, Plausibilität und Normenkonformität geprüft und verifiziert. Damit sind die Ergebnisse vergleichbar - aber nur innerhalb derselben Produktkategorie und nach denselben Regeln. [5]

Und damit landen wir dann automatisch bei den PCRs…

Un jetz och noch wat? PCR?

Ein PCR (Product Category Rule) legt einheitliche Regeln, Anforderungen und Richtlinien fest (z.B. Systemgrenzen, Wirkungskategorien, etc.), wie ein LCA und die darauf basierende EPD für eine bestimmte Produktkategorie zu erstellen ist. Ein PCR ist sozusagen das „Regelbuch“ für die Erstellung einer EPD. Das Ziel ist eine Vergleichbarkeit herzustellen und zu garantieren, denn zwei EPDs machen nur Sinn, wenn sie auf derselben „Spielregelbasis“ erstellt wurden.

Ein PCR ist ein urheberrechtlich geschütztes Dokument, eine Art Rezeptur zur Erstellung einer hochwertigen EPD für eine bestimmte Produktkategorie. Wenn wir aus der Rezeptur nun eine Koch-Metapher machen, dann ist das LCA das eigentliche Kochen selbst, sprich das Handwerk. Und das EPD wäre dann das fertige Gericht. So würde das Kochbuch aussehen:

- PCR = Regelwerk, nach dem das LCA gemacht werden muss. (Rezept)

- LCA = Analyse, die dahintersteht. (Kochen)

- EPD = Ergebnisdokument. (Gericht)

ISO 14027 legt konkret fest, wie PCRs entwickelt werden müssen (Methodik, Transparenz, Stakeholder-Einbindung). ISO 14025 macht PCRs erforderlich und bindet sie in den EPD-Prozess ein (s. oben) und ISO 14027 regelt die Erstellung von PCRs im Detail.

Kumm, jangk mer fott met PCF.

Ok, wie der Ablauf vom PCR über das LCA bis hin zu einem EPD aussieht, haben wir nun einmal durchgespielt und besprochen. Aber was ist der PCF (Product Carbon Footprint)? Nun, ein PCF erfasst alle CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts, von den eingekauften Rohstoffen bis zur Auslieferung („Cradle-to-Gate“) oder sogar darüber hinaus über die Nutzungsdauer bis zur Entsorgung („Cradle-to-Grave“). OK. Und was hat das nun mit dem LCA zu tun?

Einerseits ist der PCF ein (!!!!) KPI, welches aus dem LCA rauströpfelt. Und andererseits ist es der Hauptgrund, warum die meisten Firmen heutzutage LCAs machen. Der PCF ist mittlerweile im Standard-Repertoire jeder Ausschreibung und jedes Projektes (oder sagen wir: sollte Standard-Repertoire sein), und dementsprechend besonders wichtig.

Das basiert auf zwei Dingen: Einerseits wollen mehr Verbraucher über die Klimaauswirkungen der Produkte informiert werden, die sie kaufen möchten (auch wenn der Trend zu mehr Nachhaltigkeitstransparenz rückläufig ist). Und andererseits zielt die Regulierung genau darauf ab, die gesamte Lieferkette u.a. in Form von Treibhausgasemissionen transparent(er) zu machen. Und der PCF nimmt in der ganzen Regulierung eine, wenn nicht sogar DIE entscheidende Rolle ein. Er ist wichtiger Bestandteil beim DPP (Digitaler Produktpass), ist ein Element beim CO2-Preis (ist der PCF bekannt, so können die zusätzlichen Kosten berechnet werden, die ein Produkt aufgrund seiner Emissionen verursacht) und hängt somit auch indirekt mit dem Emissionshandel zusammen (ETS).

Wer mehr wissen will über PCFs oder CCFs, kann gerne in Podcast Folge 11 von „Das Gleiche in Grün?!“ mit Helen Tacke von Cozero reinhören:

Wenn Firmen aber die einzige Motivation darin sehen ein LCA für ihre Produkte deswegen zu machen, um mit dem ermittelten PCF den Kunden zu befrieden, dann stoppen sie buchstäblich nach der Hälfte der Arbeit. Und diese 2. Hälfte ist diejenige, welche ökonomisch gesehen viel Spaß bringen kann.

Im nächsten Teil des Blogposts springen wir dann direkt zu meiner Lieblingsformel. Ich wiederhole sie an dieser Stelle nochmal:

LCA + Eco-Design / Circular Design / Modular Design = Innovation

Hier gehts zum zweiten Teil der Beitragsreihe.

Auf der Suche nach einer passenden Lösung für deine Logistik? Hier geht’s zur Vergleichsplattform, die dir die Suche erleichtert.

Hast du einen Fehler entdeckt? Dann schreibe mir gerne! Ich bin jederzeit dazu bereit einen Fehler zu korrigieren und darauf hinzuweisen, dass ich etwas korrigiert habe. Ich bin kein ausgebildeter Journalist. Meine Recherchen können nicht so professionell sein wie bei einem Artikel. Neben dem Schreiben eines Blogposts, arbeite ich 40 Stunden regulär bei meinem Arbeitgeber. Ich bitte dies zu berücksichtigen.

Quellen

- [1] TWI Global

- [2] talent-programme.org

- [3] CarbonBetter (2025)

- [4] retyre.eco

- [5] IBU

- [6] Jan Hegenberg “Weltuntergang fällt aus” (2022)

- [7] Das Gleiche in Grün #11